TikTok se convierte en "heroína digital"

"Me estoy metiendo brain rot como quien se mete caballo el fin de semana". Esta frase, pronunciada con naturalidad por un adolescente de dieciséis años mientras desliza compulsivamente el dedo por su móvil, resume una realidad que ya no podemos ignorar. La expresión "brain rot" —podredumbre cerebral— se ha extendido viralmente entre los jóvenes para describir su propio deterioro cognitivo, y los especialistas comenzaron a tomarla en serio cuando los datos neurológicos confirmaron que la metáfora era más literal de lo esperado.

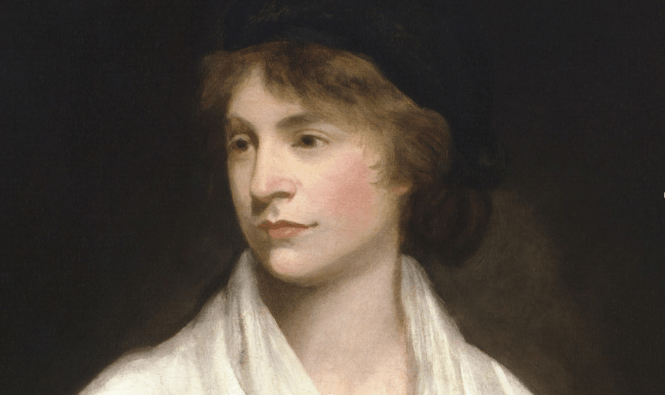

La comparación con las drogas no es una exageración periodística. Es una realidad neurológica avalada por la ciencia. Del mismo modo que la heroína fue comercializada a finales del siglo XIX como un "fármaco milagroso no adictivo" por la farmacéutica Bayer —hasta que décadas después descubrimos su potencial devastador—, hoy asistimos a un fenómeno similar con las redes sociales, los videojuegos y el consumo digital compulsivo.

El cerebro adolescente bajo asedio digital

Los estudios neurológicos son contundentes: el exceso de pantallas está alterando el neurodesarrollo de forma dramática. Se ha documentado una pérdida de sustancia blanca en regiones cerebrales vinculadas al lenguaje y la alfabetización emergente. Las áreas relacionadas con la motivación y el sistema de recompensa cerebral muestran cambios estructurales similares a los observados en adicciones a sustancias. No es metáfora; es anatomía pura y dura.

La neuroplasticidad del cerebro adolescente, que normalmente constituye una ventaja evolutiva para el aprendizaje, se convierte aquí en una vulnerabilidad. Como explican los investigadores de la Sociedad Española de Neurología, cuando bombardeamos constantemente estos sistemas de recompensa con estímulos digitales, el cerebro se adapta reduciendo la producción natural de dopamina. Es exactamente el mismo mecanismo que observamos en las adicciones químicas.

Pero el daño va más allá de la química cerebral. Los adolescentes experimentan alteraciones en la concentración, memoria, toma de decisiones y creatividad. Se observa también un aumento significativo de trastornos de salud mental: ansiedad, depresión, insomnio, baja autoestima, soledad, problemas de conducta e, de forma especialmente preocupante, ideación suicida.

La heroína del siglo XXI

La comparación entre el consumo digital compulsivo y la heroína no es casual. Ambas sustancias —una química, otra experiencial— activan los mismos circuitos de recompensa, aunque por mecanismos diferentes.

La heroína secuestra el sistema opioide natural del cerebro, provocando una oleada masiva de euforia que el organismo no está diseñado para manejar. Con el tiempo, los receptores se saturan, la producción natural de neurotransmisores se reduce, y se necesitan dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. El resultado: dependencia física, deterioro cognitivo y, en casos extremos, daño cerebral irreversible o muerte.

El "brain rot" digital sigue una ruta neurológica sorprendentemente similar. Las notificaciones, los "likes", los vídeos cortos de TikTok, cada uno de estos estímulos provoca picos de dopamina. Pero el cerebro adolescente, aún en desarrollo, es especialmente vulnerable a estos patrones de recompensa intermitente. Las plataformas digitales explotan esta vulnerabilidad biológica de forma extraordinariamente eficaz, empleando algoritmos diseñados específicamente para maximizar el "tiempo de pantalla" y la "adherencia" del usuario.

"No pasa nada, somos jóvenes"

Los propios adolescentes han adoptado el término "brain rot" como una especie de distintivo generacional, una forma de trivializar y normalizar lo que está ocurriendo en sus cerebros. "Estoy pudriendo mi cerebro, a quién le importa", dicen con naturalidad. Es el mismo mecanismo psicológico que llevó a generaciones anteriores a experimentar con sustancias: la falsa sensación de invulnerabilidad, la creencia de que "a mí no me va a pasar", el razonamiento mágico de que "aún estoy a tiempo de parar".

Esta actitud no es inocente. Los estudios revelan correlaciones preocupantes: el consumo diario intensivo de redes sociales se asocia significativamente con un aumento de conductas de riesgo, incluyendo consumo de alcohol, drogas, actividades sexuales peligrosas y, de manera especialmente alarmante, ideación suicida.

Sin embargo, no todos los jóvenes experimentan estos efectos de la misma manera. Existen diferencias individuales significativas en la susceptibilidad, influidas por factores genéticos, contexto familiar, nivel socioeconómico y acceso a alternativas culturales. Los adolescentes de familias con mayores recursos educativos y económicos tienden a mostrar mayor resistencia, posiblemente por tener acceso a actividades alternativas más estimulantes cognitivamente.

Las consecuencias invisibles: cuando el daño se hace evidente

El problema del "brain rot" es que sus efectos más devastadores no se manifiestan inmediatamente. A diferencia de las drogas tradicionales, que pueden producir daños evidentes a corto plazo, el deterioro digital es insidioso, acumulativo y, potencialmente, duradero.

Los síntomas iniciales son sutiles: dificultad para concentrarse en tareas prolongadas, necesidad constante de estimulación, irritabilidad cuando no hay acceso al móvil, deterioro del rendimiento académico. Pero con el tiempo, las consecuencias se amplían: ansiedad crónica, depresión, insomnio, aislamiento social real (paradójicamente, mientras se mantiene hiperconectado digitalmente), y lo que los especialistas describen como "atrofia de la capacidad de pensamiento profundo".

Los trastornos mentales derivados del uso problemático de pantallas pueden cronificarse en la adultez, debilitando permanentemente la capacidad de concentración, aprendizaje, control emocional y toma de decisiones. El uso compulsivo digital aumenta significativamente el riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta.

Creación vs. consumo

Sin embargo, es crucial no caer en el error de demonizar indiscriminadamente toda la cultura digital emergente. Existe una diferencia abismal entre el consumo compulsivo de contenido fragmentado y la creación cultural genuina que utiliza herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial.

El fenómeno del "brain rot" ha generado personajes como Skibidi Toilet o los memes virales que se extienden globalmente. Pero el problema no reside en la existencia de estos fenómenos culturales per se, sino en la forma compulsiva y acrítica de consumirlos.

Históricamente, cada generación ha tenido sus obsesiones culturales aparentemente absurdas para los adultos. Los cómics de los años 50 fueron demonizados como corruptores de la juventud. Los muñecos de acción, las cartas de Pokémon, los Tamagotchis, cada fenómeno generacional ha sido visto con suspicacia por los adultos de su época.

La diferencia crucial no está en el contenido, sino en el formato de consumo. Cuando un niño coleccionaba cartas de Pokémon en los 90, había límites físicos: las cartas se acababan, había que buscarlas, intercambiarlas, la actividad tenía pausas naturales. El consumo actual de memes y contenido viral carece de esos frenos naturales. El algoritmo garantiza un flujo infinito, sin saciedad posible.

La IA

Aquí debemos distinguir entre dos usos radicalmente diferentes de la tecnología: la creación activa versus el consumo pasivo. La inteligencia artificial, cuando se utiliza como herramienta creativa, puede ser extraordinariamente beneficiosa para el desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes.

Un adolescente que utiliza IA para escribir historias, crear arte digital, componer música o desarrollar videojuegos está ejercitando precisamente las capacidades que el "brain rot" atrofia: pensamiento sostenido, planificación, creatividad, resolución de problemas complejos. La IA se convierte en un amplificador de la creatividad humana, no en un sustituto.

La resistencia a la creación artística con IA proviene, en gran medida, de conceptos obsoletos sobre la "autenticidad" artística. Esta misma resistencia se vivió con la fotografía, el cine, la música electrónica, y ahora con la IA. Un artista que utiliza IA sigue tomando decisiones creativas fundamentales: qué generar, cómo modificarlo, qué elementos combinar, qué historia contar. La herramienta no define la calidad del arte; la intención y la visión del creador sí.

Además, la creación con IA desarrolla habilidades cognitivas complejas: pensamiento abstracto, iteración creativa, síntesis de elementos diversos, y metacognición —reflexionar sobre el proceso creativo mismo.

Pero cuando ese mismo adolescente utiliza contenido viral como inspiración para crear algo propio —aunque sea "remixear" material existente—, se activan procesos cerebrales completamente diferentes. La creación, incluso la más simple, requiere planificación, toma de decisiones, evaluación de resultados, iteración. Son precisamente los procesos que el consumo pasivo atrofia.

La clave está en la agencia: ¿estoy consumiendo o estoy creando? ¿Estoy siendo alimentado por un algoritmo o estoy alimentando mi propia creatividad? ¿Estoy repitiendo sin pensar o estoy transformando creativamente?

La muerte de la lectura profunda

Existe una dimensión del "brain rot" que trasciende incluso la creación digital: la incapacidad creciente para la lectura profunda y sostenida. Aquí nos enfrentamos a una realidad particularmente alarmante: ¿cómo puede un cerebro acostumbrado a procesar información en fragmentos de 15 segundos abordar la complejidad narrativa de "El Quijote", la densidad poética de Shakespeare, o la sutileza psicológica de Jane Austen?

La adaptabilidad que hace tan vulnerable al cerebro adolescente también significa que se ajusta rápidamente a los patrones de consumo dominantes. Un cerebro entrenado para esperar recompensas cada pocos segundos experimenta la lectura de literatura clásica como una privación sensorial intolerable.

Maryanne Wolf, especialista en lectura de UCLA, ha documentado este fenómeno: los estudiantes universitarios actuales han perdido progresivamente la capacidad para sostener la atención necesaria para seguir argumentos complejos durante más de unos párrafos. No es falta de inteligencia; es reestructuración del procesamiento cognitivo.

Aclaración fundamental

Antes de continuar, es crucial aclarar el punto de partida de este análisis. Este artículo no surge del elitismo cultural, el conservadurismo intelectual, o el miedo al cambio generacional. Surge de la evidencia científica acumulada sobre alteraciones cerebrales medibles y documentadas que están ocurriendo ahora mismo en los cerebros de nuestros jóvenes.

No se trata de defender la superioridad de Shakespeare sobre TikTok por razones estéticas o culturales. Se trata de documentar qué ocurre neurológicamente cuando un cerebro en desarrollo se expone a patrones específicos de estimulación, y qué capacidades cognitivas se desarrollan o se atrofian como resultado.

La música clásica, el jazz, los sonidos de la naturaleza, y la lectura profunda no son intrínsecamente "mejores" que las formas culturales digitales. Pero sí activan y fortalecen redes neuronales específicas que el consumo digital fragmentado no estimula, y que la evidencia científica muestra como fundamentales para el desarrollo cognitivo saludable.

Evidencia neurológica del daño

Los números son contundentes y proceden de la investigación más rigurosa disponible. El estudio ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), que sigue a más de 11.500 adolescentes estadounidenses con resonancias magnéticas cerebrales y evaluaciones cognitivas periódicas, ha documentado cambios estructurales específicos asociados al tiempo excesivo de pantalla.

Los hallazgos del estudio ABCD reportan asociaciones entre mayor uso de medios digitales y menor grosor cortical y densidad superficial en áreas involucradas con el procesamiento visual, las funciones ejecutivas, y el control de impulsos.

El tiempo excesivo de pantalla altera los volúmenes de materia gris y blanca en el cerebro, aumenta el riesgo de trastornos mentales, y deteriora la adquisición de memorias y aprendizaje, según los análisis de neuroimagen estructural.

Un estudio de 2024 publicado en BMC Public Health analizó datos de 9.538 adolescentes (9-10 años en la línea base de 2016-2018) con dos años de seguimiento del estudio ABCD, encontrando asociaciones prospectivas significativas entre tiempo de pantalla y síntomas depresivos.

El tiempo de pantalla está prospectivamente asociado con una gama de síntomas de salud mental, especialmente síntomas depresivos. Los videochats, mensajes de texto, videos y videojuegos fueron los tipos de pantalla con mayores asociaciones con síntomas depresivos.

Los resultados muestran alteraciones medibles en la integridad de la materia blanca en regiones cerebrales críticas para el desarrollo del lenguaje y la alfabetización emergente. Estas no son correlaciones especulativas; son cambios estructurales documentados mediante neuroimagen de alta resolución.

Los estudios sobre tiempo de pantalla y el cerebro han mostrado atrofia de materia gris, reducción del grosor cortical, y otros efectos. Las áreas rojas en las neuroimágenes designan alteraciones anormales de materia blanca en regiones críticas para el procesamiento cognitivo.

Evidencia longitudinal: el daño se acumula con el tiempo

Lo más preocupante es que estos efectos no son temporales. Los estudios muestran que generalmente, los adolescentes con adicción a Internet mostraron menor conectividad funcional en las áreas de la red ejecutiva del cerebro, las partes más involucradas con el pensamiento activo. Esto sugiere que la adicción a Internet está asociada con cambios cerebrales que podrían afectar permanentemente las capacidades cognitivas superiores.

La investigación de Cincinnati Children's Hospital documenta que altas cantidades de tiempo de pantalla pueden afectar el crecimiento y desarrollo cerebral en edades mucho más tempranas de lo previamente documentado.

Estos datos provienen de múltiples estudios independientes, usando diferentes metodologías, en diferentes países, todos convergiendo en la misma conclusión: el exceso de tiempo de pantalla durante el desarrollo cerebral produce alteraciones estructurales y funcionales medibles, duraderas, y clínicamente significativas.

Medicina preventiva

Estos hallazgos no representan juicios morales sobre la cultura digital. Representan evidencia médica sobre el impacto de patrones específicos de estimulación en cerebros en desarrollo. Del mismo modo que documentamos los efectos del plomo en la pintura, el asbesto en la construcción, o el tabaco en los pulmones, ahora documentamos los efectos del consumo digital excesivo en el neurodesarrollo.

La diferencia crucial es que, a diferencia de toxinas ambientales, la tecnología digital puede usarse de formas beneficiosas o perjudiciales. El problema no es la tecnología per se, sino patrones específicos de uso que la evidencia muestra como neurológicamente dañinos.

Como explican los investigadores de Harvard Medical School, no se trata de demonizar las pantallas, sino de entender cómo diferentes tipos de exposición digital afectan el desarrollo cerebral, para poder tomar decisiones informadas sobre su uso durante períodos críticos del neurodesarrollo.

El principio de precaución

En medicina preventiva, actuamos según el principio de precaución: cuando tenemos evidencia sólida de daño potencial, especialmente en poblaciones vulnerables como los cerebros en desarrollo, implementamos medidas protectoras mientras continuamos investigando.

Tenemos décadas de evidencia sobre los beneficios cognitivos de la lectura profunda, la música compleja, y el contacto con la naturaleza para el desarrollo cerebral. Y ahora tenemos evidencia creciente sobre los riesgos del consumo digital excesivo durante la adolescencia.

No es conservadurismo intelectual defender prácticas que sabemos que benefician el desarrollo cognitivo. Es medicina preventiva basada en evidencia. No es elitismo cultural valorar actividades que fortalecen capacidades como la atención sostenida, el pensamiento crítico, y la regulación emocional. Es reconocer qué herramientas cognitivas necesitan nuestros jóvenes para prosperar en un mundo cada vez más complejo.

El silencio perdido

Antes de abordar la crisis de la lectura, debemos reconocer una pérdida aún más fundamental: la capacidad para el silencio interior y la escucha profunda. ¿Cómo puede un adolescente cuya mente reproduce constantemente jingles de TikTok, fragmentos de canciones virales, efectos sonoros y ruidos digitales, encontrar el espacio mental necesario para escuchar realmente a Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky, The Beatles, o simplemente el sonido del viento entre los árboles?

Esta contaminación auditiva interna es quizás el aspecto más subestimado del "brain rot". El cerebro adolescente, bombardeado por fragmentos sonoros diseñados para ser pegadizos y repetitivos, desarrolla lo que los especialistas en neuroacústica denominan "ruido mental constante". No es solo que no puedan concentrarse; es que literalmente no pueden acceder al silencio interior necesario para la experiencia estética profunda.

La música clásica, el jazz complejo, incluso los álbumes conceptuales de rock progresivo, requieren lo que el compositor John Cage llamó "oídos limpios" —una mente capaz de crear espacio interno para que la música se despliegue temporalmente. Pero un cerebro habituado a los loops de 15 segundos de TikTok experimenta una sinfonía de Beethoven como una privación sensorial insoportable, demasiado lenta, demasiado sutil, demasiado exigente para su sistema de recompensa auditiva alterado.

La banda sonora interior

Cada generación ha tenido su "banda sonora mental", pero nunca antes esta banda sonora había sido tan fragmentada, repetitiva y neurológicamente invasiva. Los jóvenes de los años 60 podían tener "Yesterday" de los Beatles sonando en su cabeza durante días, pero era una canción completa, con estructura, desarrollo, resolución. Los adolescentes actuales cargan fragmentos descontextualizados: cinco segundos de un audio terrorífico, tres segundos de una melodía pegadiza, dos segundos de un efecto cómico, en bucle mental constante.

Esta diferencia no es trivial. La música completa —ya sea "Las cuatro estaciones" de Vivaldi o "Sgt. Pepper's" de los Beatles— enseña al cerebro patrones temporales complejos: anticipación, desarrollo, clímax, resolución. Los fragmentos virales entrenan exactamente lo opuesto: gratificación inmediata, repetición mecánica, ausencia de desarrollo narrativo.

Dr. Daniel Levitin, neurocientífico cognitivo especializado en música, explica el fenómeno: "Cuando el cerebro se habitúa a fragmentos sonoros de alta intensidad emocional pero corta duración, pierde gradualmente la capacidad de procesar estructuras musicales largas y complejas. Es como entrenar el paladar solo con azúcar puro; eventualmente, no puedes apreciar los sabores sutiles y complejos".

Lo que perdemos sin silencio

La capacidad de escucha profunda no es un lujo cultural; es una función cognitiva fundamental que afecta desde la regulación emocional hasta la creatividad. Cuando escuchamos música compleja —una fuga de Bach, un solo de Miles Davis, una balada de los Beatles—, activamos redes neuronales que integran procesamiento auditivo, memoria de trabajo, anticipación temporal, y respuesta emocional.

Pero esta integración requiere algo que el consumo digital fragmentado hace cada vez más raro: silencio interior. El silencio no es ausencia de sonido; es presencia de atención. Es el espacio mental necesario para que la experiencia estética se despliegue sin competir con ruidos internos.

Los estudios de neuroimagen revelan que adolescentes con alta exposición a contenido audio fragmentado muestran actividad persistente en regiones cerebrales asociadas con procesamiento de recompensa, incluso durante períodos supuestamente "silenciosos". Sus cerebros nunca descansan auditivamente; están constantemente "escaneando" el ambiente en busca del próximo estímulo sonoro gratificante.

De la naturaleza al ruido

Esta contaminación auditiva interna tiene consecuencias que van más allá de la música. Los sonidos de la naturaleza —el viento, la lluvia, el canto de los pájaros, las olas— han sido durante milenios la "banda sonora" natural del desarrollo humano. Estos sonidos tienen patrones complejos pero no invasivos que favorecen la relajación, la concentración y la creatividad.

Pero un cerebro habituado al hiperestímulo auditivo digital experimenta los sonidos naturales como "aburridos" o incluso ansiógenos. La ausencia de beats constantes, de cambios rápidos, de intensidad emocional artificial, se percibe como vacío insoportable en lugar de plenitud tranquila.

Estudios en psicología ambiental muestran que la exposición regular a sonidos naturales reduce significativamente los niveles de cortisol y mejora la función cognitiva. Pero esta "medicina auditiva" natural se vuelve inaccesible para mentes que han perdido la capacidad de encontrar estimulación en la sutileza.

La paradoja de la sobreestimulación: cuando todo suena igual

Paradójicamente, la sobreestimulación auditiva constante lleva a una forma de sordera cultural. Cuando todo compite por ser "el sonido más pegadizo", "el beat más adictivo", "el audio más viral", el resultado es una homogeneización que embota la sensibilidad auditiva.

Un adolescente expuesto a cientos de fragmentos sonoros diarios desarrolla lo que los psicoacústicos llaman "fatiga de novedad": necesita estímulos cada vez más intensos y extraños para registrar diferencias. La sutileza se vuelve invisible, la complejidad se percibe como ruido, y la belleza quieta se experimenta como ausencia.

Esto explica por qué muchos jóvenes encuentran "lenta" o "aburrida" música que generaciones anteriores consideraban emocionante o revolucionaria. No es una cuestión de gusto; es una cuestión de capacidad perceptiva alterada neurológicamente.

Recuperando el oído interior

Sin embargo, como con otras formas de "brain rot", la rehabilitación es posible. Algunos programas educativos están experimentando con lo que llaman "dietas auditivas": períodos graduales de silencio, exposición progresiva a música compleja, y práctica deliberada de "escucha profunda".

El proceso es similar a rehabilitar cualquier capacidad sensorial después de un trauma: comienza con estímulos simples pero completos, progresa gradualmente hacia mayor complejidad, y requiere práctica sostenida. Un adolescente puede comenzar con piezas cortas pero estructuradas —un nocturno de Chopin de tres minutos— y progresar gradualmente hacia obras más extensas.

Los resultados iniciales son prometedores: después de semanas de práctica de silencio y escucha estructurada, los estudiantes reportan mayor capacidad de concentración, menor ansiedad, y, crucialmente, capacidad renovada para encontrar placer en experiencias estéticas que antes les parecían "aburridas".

Música en el barranco del olvido

La música puede ser, paradójicamente, tanto parte del problema como parte de la solución. Mientras que los fragmentos virales contribuyen al "brain rot", la música completa puede ser una herramienta poderosa de rehabilitación cognitiva.

Escuchar un álbum completo —desde "Pet Sounds" de los Beach Boys hasta "Kind of Blue" de Miles Davis— entrena capacidades que van más allá de lo auditivo: paciencia, atención sostenida, apreciación de estructuras complejas, tolerancia a la ambigüedad emocional.

Y no se trata necesariamente de música "clásica" o "culta". Un adolescente puede comenzar su rehabilitación auditiva con álbumes completos de artistas que ya conoce fragmentariamente, descubriendo que las canciones virales que conocía eran solo pequeñas ventanas a universos sonoros mucho más ricos.

El cerebro lector

La lectura profunda no es solo una habilidad cultural; requiere una arquitectura cerebral específica. Cuando leemos literatura compleja, activamos lo que los neurocientíficos denominan "la red neuronal de lectura profunda": conexiones entre áreas de procesamiento visual, comprensión lingüística, memoria de trabajo, empatía, y reflexión crítica. Esta red requiere construcción deliberada y mantenimiento constante.

El consumo digital fragmentado activa sistemas completamente diferentes: procesamiento rápido, búsqueda de novedad, gratificación inmediata. Es la diferencia entre entrenar para una maratón intelectual y entrenar para sprints cognitivos de 100 metros.

Profesores de literatura en institutos españoles reportan cambios dramáticos: hace una década, estudiantes de 16 años podían leer novelas extensas durante el verano. Protestaban, pero lo conseguían. Ahora, muchos experimentan ansiedad física al intentar leer textos largos y complejos. No es que sean menos inteligentes; es que sus cerebros han desarrollado patrones de procesamiento incompatibles con la lectura sostenida.

Tragedia de superficialidad

El problema va más allá de la mera capacidad de leer textos largos. La literatura clásica no es solo entretenimiento; es tecnología cognitiva. Shakespeare nos enseña a navegar la ambigüedad moral, Cervantes nos entrena en el pensamiento irónico, Edgar Allan Poe desarrolla nuestra capacidad para lo inquietante y lo sublime, las hermanas Brontë nos permiten explorar la complejidad emocional de forma segura.

Cuando perdemos acceso a esta "tecnología" cultural, no solo perdemos historias; perdemos herramientas de pensamiento. ¿Cómo desarrolla un adolescente la capacidad para la reflexión ética compleja sin haber navegado los dilemas morales de Hamlet? ¿Cómo comprende las sutilezas de las relaciones humanas sin haber seguido los entresijos psicológicos de "Orgullo y prejuicio"?

La literatura clásica es ejercicio específico para capacidades cognitivas que la vida cotidiana digital ya no estimula: atención sostenida, procesamiento de ambigüedad, tolerancia a la frustración narrativa, pensamiento contrafáctico complejo. Sin ese entrenamiento, esas capacidades se atrofian progresivamente.

Los adolescentes actuales no evitan la literatura clásica por rebeldía o pereza; la evitan porque les produce una incomodidad neurológica genuina. Sus cerebros, optimizados para el procesamiento rápido y fragmentado, experimentan la lectura profunda como un esfuerzo desproporcionado para una recompensa incierta y lejana.

Cuando leemos "Los miserables" durante semanas, no solo seguimos la historia de Jean Valjean; construimos gradualmente un modelo mental complejo sobre justicia, redención, y naturaleza humana. Esa construcción gradual, esa acumulación lenta de comprensión, es precisamente lo que el consumo digital fragmentado hace neurológicamente improbable.

Estrategias de resistencia

Sin embargo, la plasticidad cerebral que permite esta degradación también hace posible la recuperación. Pero requiere estrategias deliberadas, sostenidas, y respaldo institucional.

Algunas instituciones educativas están experimentando con programas de "rehabilitación cognitiva": períodos graduales sin dispositivos, combinados con ejercicios específicos de lectura profunda. Los estudiantes comienzan leyendo cuentos cortos de alta calidad literaria, progresando gradualmente hacia novelas completas.

No puedes pedirle a un cerebro habituado a TikTok que lea directamente "Guerra y Paz", pero sí puedes reconstruir gradualmente la capacidad de atención sostenida, como rehabilitación neurológica después de una lesión. Los resultados iniciales son prometedores: estudiantes que recuperan progresivamente la capacidad de concentración cuando se convierten en creadores activos en lugar de consumidores pasivos.

Leer novelas produce cambios neurológicos medibles que persisten días después de la lectura: mayor conectividad en áreas asociadas con comprensión del lenguaje y con sensaciones corporales. Es como si el cerebro mantuviera una "memoria muscular" de la experiencia narrativa compleja.

Responsabilidades compartidas

Este problema trasciende la responsabilidad individual. Requiere respuestas institucionales coordinadas: regulación de algoritmos diseñados para capturar atención, programas educativos que integren conscientemente tecnología creativa, políticas públicas que protejan el desarrollo cognitivo durante la adolescencia.

Las diferencias socioeconómicas complican el panorama: familias con mayor nivel educativo y recursos económicos pueden ofrecer alternativas culturales más ricas, mientras que los adolescentes de entornos menos favorecidos quedan más expuestos al consumo digital compulsivo sin alternativas estimulantes.

Los centros educativos necesitan adaptarse urgentemente, no prohibiendo la tecnología sino enseñando su uso consciente y creativo. Los gobiernos deben considerar regulaciones que protejan el desarrollo cognitivo juvenil, del mismo modo que regulamos el acceso al alcohol o al tabaco.

El desafío generacional

Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes históricos: una generación está perdiendo acceso a tecnologías cognitivas —la lectura profunda, el pensamiento sostenido— que la humanidad tardó milenios en desarrollar. Y lo está perdiendo no por catástrofe externa, sino por la seducción de alternativas más fáciles e inmediatamente gratificantes.

Sin embargo, no todos los adolescentes experimentan esta pérdida por igual. Muchos mantienen capacidades de lectura y pensamiento profundo, especialmente aquellos con acceso a entornos culturalmente ricos y modelos adultos que valoran la complejidad intelectual.

La clave está en reconocer que no se trata de una batalla entre lo digital y lo analógico, entre la IA y la creatividad humana, entre lo nuevo y lo tradicional. Es una batalla entre la pasividad y la agencia, entre el consumo compulsivo y la creación consciente, entre la superficialidad y la profundidad.

Conclusión

La batalla por el cerebro adolescente ya ha comenzado. La pregunta no es si la tecnología está cambiando a nuestros jóvenes —eso es inevitable—, sino si seremos capaces de influir conscientemente en la dirección de ese cambio.

Podemos permitir que se conviertan en consumidores pasivos de un flujo infinito de contenido superficial, o podemos empoderarlos como creadores conscientes de la nueva cultura digital. La IA puede democratizar la creación de formas impensables, pero esta democratización requiere un cambio fundamental: de la escasez a la abundancia creativa, del consumo a la producción, de la pasividad a la agencia.

Al final, cuando perdemos la capacidad para la lectura profunda y el pensamiento sostenido, no solo perdemos libros o habilidades académicas. Perdemos formas enteras de ser humanos: la capacidad para la reflexión profunda, para la ambigüedad productiva, para el pensamiento complejo, para la empatía narrativa elaborada. Perdemos, literalmente, dimensiones de conciencia.

Pero siempre estamos a tiempo. La neuroplasticidad que hace vulnerable al cerebro adolescente también es la clave de su recuperación. Si actuamos con urgencia, consciencia y coordinación, podemos criar una generación que combine lo mejor de ambos mundos: la creatividad digital consciente y la profundidad intelectual tradicional.

La elección es nuestra.